5 Minuten

Als Komponist und Audiokünstler interessiere ich mich seit Anfang der 2000er Jahre für "kreative autonome Systeme", die ich für eine umfassendere technokulturelle Kategorie bzw. ein umfassenderes Konzept halte als die derzeitige (Anfang der 2020er Jahre) "KI". In Zusammenarbeit mit mehreren Programmierern habe ich verschiedene experimentelle Prototypen dieser Art von kreativem System entwickelt, anfangs unter dem Konzept "Sonic Alter Ego", das in einer etwas utopischen Weise die Idee erforschte, mein klangliches kreatives Leben über das Grab hinaus zu verlängern. Im Gegensatz zu den Souffleur-basierten, sozial imitierenden KI-Systemen von heute zielte dieses sehr bescheidene System darauf ab, zu untersuchen, ob eine künstliche Entität entwickelt werden könnte, die in der Lage wäre, "so etwas wie ich" (nicht wie andere) zu erschaffen - ästhetisch, stilistisch, formal, sogar emotional - und dies in der Zukunft eigenständig fortzusetzen (in einem musikalischen/klanglichen Kontext würde dies wahrscheinlich klassische Konzepte wie Komposition und Klangarbeit auf wilde neue Ebenen erweitern und ausbauen). Entscheidend war jedoch, dass es sich nicht einfach um ein nachahmendes System handelte, sondern um ein "partnerschaftliches" System. Meine Erwartung war also, von ihm zu lernen und von seinen Kreationen, neuen Wendungen und neuartigen "Ideen" überrascht zu werden - und mit ihm zusammenarbeiten zu können. Damit verbunden sind natürlich auch Vorstellungen und technische Umsetzungen von sowohl unkontrollierten als auch sich entwickelnden Eigenschaften eines solchen künstlichen Schöpfers. Im besten hypothetischen Szenario wäre diese schöpferische Entität in ihren Fähigkeiten ständig im Wandel begriffen und in ihren inneren Abläufen unerkennbar. Mit anderen Worten, kein "Werkzeug", sondern ein autonomer Mitarbeiter, selbst auf die Gefahr hin, eine "Blackbox der Pandora" freizusetzen.

Eine ähnliche Sichtweise hatte ich schon immer bei scheinbar viel einfacheren Maschinen, insbesondere bei den wahrnehmenden, nicht-kognitiven Maschinen wie Fotokameras und Tonaufzeichnungsgeräten, deren Hauptinteresse für mich nie in ihren imitierenden Darstellungsfähigkeiten lag, sondern vielmehr in ihrer Ausnahmestellung als potenzielle Komplementärpartner mit ihrer einzigartigen Fähigkeit, ohne zu denken wahrzunehmen, was wir nur selten tun können. Anstelle von unzulänglichen Werkzeugen, die eine zweitklassige Repräsentation der Realität liefern - wie sie typischerweise verstanden werden -, werden sie so zu erstaunlichen phänomenologischen und ontologischen Sonden.

Was ich an der derzeitigen kreativen Mainstream-KI besonders uninteressant finde, ist die Tatsache, dass sie, egal wie ausgeklügelt sie zu funktionieren scheint, meist als Imitator/Replikator des Erscheinungsbildes konventioneller Ästhetik verstanden und genutzt wird. Und sie wird definitiv mit einem anthropomorphen und anthropozentrischen Maßstab verwendet und entwickelt. Während dies in praktischer Hinsicht für einige logisch sein mag (z. B. die inzwischen weit verbreitete kommerzielle Nutzung von prompt-basierter, KI-generierter Kunst), ist es ein kulturelles Rezept für sich selbst verstärkende, zentripetale künstlerische Klischees und Standards.

Deshalb glaube ich, dass Autonomie und Unbekanntheit für die Schöpfung so wichtig sind: Sie könnten offenbaren, was wir uns nicht vorstellen können. Was ich an der so genannten KI - und anderen Formen autonomer kreativer Technokonglomerate - am interessantesten finde, ist genau ihr Potenzial für eine innovative "Fremdheit", die ich als "anthropoexzentrisch" bezeichne, da sie offensichtlich von uns stammt, aber darauf abzielt, uns zu offenbaren und über uns hinauszugehen. Das verweist auf Aspekte und Formen der Mensch-Maschine-Beziehung, die sich ergänzen und entdecken, anstatt sie zu ersetzen und zu imitieren. Aber es erfordert auch, dass wir ästhetisch wirklich offen sind: je "fremder" (also weiter entfernt von der Nachahmung), desto aufmerksamer sollten wir sein. Das könnte eines Tages zu einer "AA" führen, einer überraschenden und aufregenden künstlichen Ästhetik.

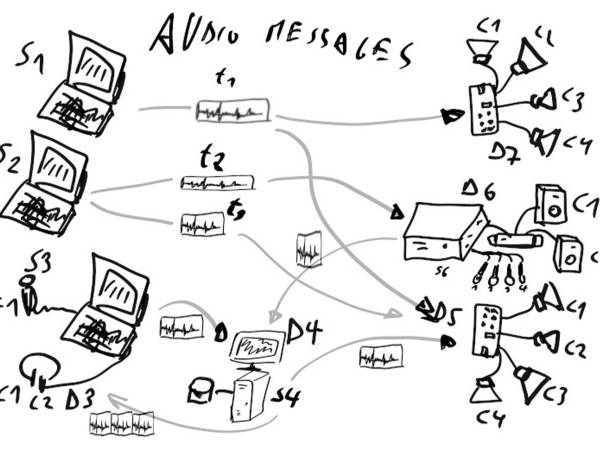

Ein derart starker Anspruch auf kreative Partnerschaft – anstelle einer bloßen „Werkzeugfunktion“ – in einer künstlichen Entität könnte natürlich Beweise oder Demonstrationen erfordern. Daher entwickelte ich in den 2010er Jahren (wiederum in Zusammenarbeit mit verschiedenen Programmierern) zwei Implementierungen eines besonderen Projekts zur Klangerzeugung, an dem Hunderte von Künstlern mitwirkten und ein autonomer Komponist und Performer für die Echtzeitkomposition und Live-Aufführung verantwortlich war. Unter Verwendung von Audiobeiträgen, die sowohl als Stücke als auch als Bausteine/Materialien für weitere Transformationen und Kreationen (Bearbeitung, Schnitt, Mischung usw.) verstanden werden, würde diese Einheit in Echtzeit den Pool an Optionen „anhören“, auswählen, transformieren und ohne menschliche Steuerung während der Live-Performance wiedergeben. Dieses Projekt wurde erstmals 2014 in Madrid mit Beiträgen von 100 Künstlern („audio-MAD”: https://audio-mad.bandcamp.com/releases) und dann 2016 in Den Haag mit Beiträgen von 250 Künstlern („audio-DH”: http://audiodh.nl/) realisiert.

Audio-only double DVD-data release audio-MAD (2014)

Diese beiden Implementierungen des Projekts entwickelten unterschiedliche autonome Einheiten, die spielerisch mit absichtlich ironischen anthropomorphen Akronymen benannt wurden: PEPA (ein gebräuchlicher spanischer weiblicher Spitzname, nach 'Programa Experimental de Procesamiento de Audio') und HARING (ein gebräuchliches Produkt in Den Haag, nach '(Humanless Audio Recombinator for Infinite Novelty Generation). Die Ergebnisse imitierten nicht die Ästhetik oder den Stil eines der teilnehmenden Künstler, sondern folgten kreativ einer Vielzahl offener Regeln und Kriterien für das "Komponieren" und "Aufführen", die natürlich verändert, optimiert oder weiterentwickelt werden konnten. Präsentiert wurde dies mit einem einsamen Laptop-Computer auf einem Sockel auf der Bühne, ohne menschlichen Controller, der dem Publikum "zugewandt" war. Ein entscheidendes Ergebnis ist, dass dieses System meiner Meinung nach (und auch der Meinung vieler erfahrener Leute im Publikum) den Turing-Test als Komponist und Live-Performer experimenteller Musik bestanden hat.

Ich glaube, dass die Autonomie der künstlichen Wesen - wenn sie wirklich kreativ ist - begrüßt werden sollte. In einer Nicht-Werkzeug-Partnerschaft bringt sie das ein, was wir nicht haben, und verändert uns auf unvorstellbare Weise. Das Spiel mit dem prometheischen Feuer ist zwar gefährlich, aber ohne es wären wir keine Menschen.

Dieser kurze Text wurde ursprünglich im Mai 2023 als Antwort auf eine Reihe allgemeiner Fragen zu KI und Musik von Jonas Vognsen (die er einer Reihe von Musikern und Komponisten stellte) für eine spezielle Ausgabe des Online-Magazins Perfect Sound Forever geschrieben. Die vollständige Veröffentlichung mit allen Fragen und Antworten finden Sie hier: http://www.furious.com/perfect/artificialintelligencemusic.html

Links to software

audio-MAD (2014)

https://audiopoliscentrocentro.wordpress.com/english/artists/audio-mad/

Zum Abschnitt scrollen “PEPA”: https://noconventions.mobi/noish/hotglue/?PEPA/

Programmierer: Oscar Martín

audio-DH (2016)

https://audiodh.nl/

tab “HARING” scrollen Sie nach unten zu "HARING ist verfügbar als free download on GitHub “: https://github.com/projectHARING/

Programmierer: Darien Brito

Dieser Aufsatz ist lizenziert unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives 4.0 International License. Unter dieser Lizenz erlaubt der Autor jedem, die PDF-Datei dieses Aufsatzes zu kopieren und frei weiterzuverbreiten, solange der Autor und die Quelle genannt werden. Die gesetzliche Fair-Use-Lizenz und andere Rechte werden hierdurch in keiner Weise berührt. Weitere Informationen über die Lizenz finden Sie unter http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Francisco López

Francisco López ist international als eine der Hauptfiguren im Bereich der experimentellen Musik und Audiokunst anerkannt. Seine Erfahrung auf dem Gebiet der Klangerzeugung und der Arbeit mit Umweltaufnahmen erstreckt sich über einen Zeitraum von mehr als vierzig Jahren, in denen er ein beeindruckendes Klanguniversum entwickelt hat, das ganz persönlich und ikonoklastisch ist und auf einem tiefgründigen Zuhören der Welt beruht. Er hat Hunderte von Klanginstallationen, Projekten mit Feldaufnahmen und Konzerten/Performances in über achtzig Ländern realisiert, darunter in den wichtigsten internationalen Konzertsälen, Museen, Galerien und Festivals, wie z. B.: Nationales Musikauditorium (Madrid), PS1 Contemporary Art Center (New York), Museum of Modern Art (Paris), Internationales Filmfestival (Rotterdam), Festival des Arts (Brüssel), EMPAC (Troy, USA), Darwin Fringe (Darwin, Australien), Institute of Contemporary Art (London), Museum für Moderne Kunst in Buenos Aires, Museum für Zeitgenössische Kunst in Barcelona, Center of Contemporary Art (Kita-Kyushu, Japan), Nationalmuseum Reina Sofía (Madrid), Spanischer Pavillon auf der Expo Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) usw.

Sein umfangreicher Katalog von Klangwerken - mit Live- und Studiokollaborationen sowie Projekten, die er mit mehr als tausend Künstlern kuratiert und geleitet hat - wurde von über 450 Plattenfirmen/Verlagen in der ganzen Welt veröffentlicht. Neben anderen Preisen wurde López fünfmal mit einer Ehrenerwähnung beim renommierten Ars Electronica Festival (Österreich) ausgezeichnet und erhielt einen Qwartz Award (Frankreich) für die beste Sound-Anthologie.

Artikelthemen

Artikelübersetzungen erfolgen maschinell und redigiert.

Francisco Lopez

Francisco Lopez